2022開年第一天,九號公司正式官宣與王者榮耀戰隊成都AG超玩會、英雄聯盟戰隊AL達成合作。

這條消息一度登上很多媒體的首頁,喜歡電子競技的讀者對上面兩支戰隊并不陌生,但是九號公司這個名字就略顯生疏。

資料顯示,九號公司是一家智能短程設備和服務機器人制造商,主要產品包括智能電動滑板車、平衡車、兩輪車、全地形車和服務型機器人等。

并且,這個智能電動平衡車這個垂直領域中,九號公司已排在全球首位,旗下產品納恩博2020年約占全球8.6%的市場份額。按照九號公司公布的數據,目前公司產品用戶群超700萬人,遍布全球220多個國家,在中國的京東、天貓及美國亞馬遜銷量都位居品類第一。

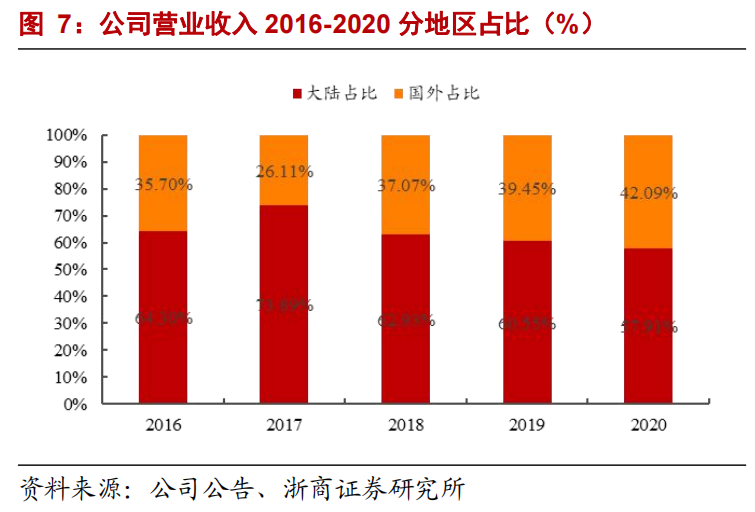

2016-2020年,九號公司收入從11.53億元增長至60.03億元,CAGR為51.06%。2021年前半年,公司海外收入占比45.11%,貢獻了半壁江山。

由此來看,九號公司在國內及國外的表現都值得肯定,其出海路也值得其他中國科創企業借鑒。

押注兩輪車市場

20世紀80年代,兩輪平衡車概念首次推出,隨著人工智能技術的發展,智能電動平衡車在傳統電動平衡車基礎上,融合了計算機技術、自動化技術、微電子技術、GPS定位技術等新興技術,并得以快速走進消費者生活。

2001年12月,美國著名平衡車公司賽格威(Segway)開始將自己產品商業化,與汽車不同的是,賽格威只有兩個車輪,外形有些像普通手推車,但是可以自行直立不倒,時速可以達到20公里/小時。一段時間后,在美國各個景區都有租賃、試用這種產品的服務。

到了2005年,各國警局開始配備大量賽格威,在鬧市、車站和機場等人員密集地域使用。警察踏上警用賽格威明顯高出人群一頭,這有利于人們需要幫助時容易尋找到警察。當警察駕駛賽格威巡邏時,也有很好的視線利于觀察。更重要的是可以減少警察的疲勞而增強警力。幾乎同時,中國也有警用的兩輪平衡車出現,多用于大型體育賽事、文娛演出等活動。

2008北京奧運會,攝像師跟拍博爾特

在這期間,兩輪平衡車也引起了北京航空航天大學畢業生高祿峰的注意。2012年,他和合伙人花了2天的時間做了一個demo,大概就是一個四輪的車,鋸掉兩個輪子,加上一個程序,實現自平衡功能,這就九號機器人(Ninebot)的前身,高祿峰是九號機器人(后更名九號公司)的創始人。不過,從demo到最終把這個產品打造出來,他和團隊花費了將近兩年的時間。

幾乎同時,小米在雷軍的帶領下正一路高歌猛進,把“賣貨”加入互聯網思維,開始思考全行業生態鏈模式。高祿峰很快意識到九號機器人這次必須要主動爭取與小米的合作機會:“真正有技術的、砸錢的我們都不怕,怕的是小米調動資源來進行市場營銷和控制渠道的能力。”

為了避免小米成為競爭對手而讓九號公司陷入被動局面,高祿峰決定與小米保持密切接觸。隨著行業技術的日漸成熟,小米覺察到平衡車行業的變化和機會,并通過對九號公司的持續考察,最終下定決心對其進行投資。2014年10月,小米、紅杉、順為等資本向九號機器人共同注資了8000萬美元,九號公司也正式成為了小米生態鏈的新成員。

不過美國賽格威手握的400多項核心專利,成了全球其他任何一家平衡車公司都無法繞過的門檻。2015年3月,九號公司并購賽格威形成新的賽格威九號(Segway-Ninebot)全球企業,實現“蛇吞象”。

在解決了專利問題之后,九號公司開始大跨步前進。先是與小米合作,于2016年推出智能電動滑板車“米家電動滑板車”產品;2017年發布自有品牌產品“九號電動滑板車”;2018年服務機器人“Loomo 路萌”問世;2019年發布自有品牌電動車以及混合動力全地形車產品。

分產品看,平衡車和滑板車貢獻了九號公司80%左右的收入,毛利率穩定在27%左右;電動兩輪車則貢獻了約11%的收入;全地形車以及改裝套件、服務機器人等新品合計占比不到5%,但毛利率較高,分別在38%和50%左右。

圖源:浙商證券

分地區看,海外市場占據九號公司營收近半壁江山。海外營收已從2016年4.12億增長至2020年的25.20億,CAGR為57.40%,占收入比重從35.70%增長至42.09%。到了2021年前半年,海外收入占比進一步提高到45.11%,已經成為公司營收的重要支柱。

如何贏得海外市場

那么九號公司是如何做好海外市場的?大致可以分為三點。

首先是雙品牌并行。九號公司是在2015年收購賽格威后,才開始涉足海外業務的。

在被收購前,賽格威全球銷量第一,一度成為平衡車的代名詞。當時賽格威的主要客戶是美洲和歐洲B2B客戶,產品包括兩輪Segway PT、三輪SE3以及RMP機器人自動平臺。

而數據顯示,歐美也是平衡車&滑板車主要需求市場。根據波士頓咨詢公司2021年6月的報告,樂觀預計全球智能滑板車市場規模達到500億美元,其中歐美市場在2025年均可達到150億美元,占比全球市場規模30%。

得益于賽格威既有的聲望以及市場根基,九號公司采取雙品牌戰略,在國內用“九號機器人”商標,而在國外沿用賽格威品牌。據GFK數據,2019年1月-2020年2月,九號公司旗下電動滑板車產品在德國、意大利、西班牙等歐洲主要國家市場份額均為第一。

隨著2018年起國外共享滑板市場崛起,賽格威還逐漸成為部分企業ODM的首選,包括Voi、Uber Scooter、Spin、Grin、Lyft等(均以公司為獨家或第一供應商)均選擇賽格威為合作伙伴,且在滑板車車身噴印“POWERED BY SEGWAY”字樣。

共享滑板車行業的高景氣度,也讓九號公司共享滑板車業務由2018年營收9.71億元、營收占比23.02%逐步增長至21H1 的營收14.80億元、占比31.37%。

其次是精準的用戶運營策略。九號公司SVP兼全球業務中心總裁黃琛表示,公司在選擇目標客戶時有一套嚴格標準,在中國只做T1、T2城市,就是北上廣深和新一線城市,在歐洲只做九個國家,美國50個州只做兩個陽光州,加拿大只兩個城市,亞太只做三四個國家。

細分到平衡車&滑板車用戶的畫像也非常清晰,他們以男性為主,中產階級,年齡20-40歲。同時九號公司還嘗試覆蓋他們家庭中的小朋友人群,約3歲-14歲。

九號卡丁車PRO蘭博基尼定制版

為了更好打透這部分高端男性用戶,賽格威每年還跟紐約時裝周合作,進行聯合品牌展現。并選擇與奢侈品合作推出跨界聯名款,如與奢侈品牌蘭博基尼、法拉利等合作推出聯名款卡丁車,與香奈兒、奔馳、奧迪、SEAT等合作推出定制滑板車等產品。

最后是利用渠道直達消費者。分渠道看,九號公司產品以銷售線下為主、線上為輔,直營和分銷相結合。線下主要為定制產品獨家分銷(國內為主,與小米集團合作)、自主品牌分銷(境外)、ODM 產品直營(境外)3種模式。

圖源:浙商證券

借助賽格威在海外成熟的品牌與渠道,及其超400項核專利技術優勢,九號公司在美國、德國等重視專利權保護的國家銷售時具有限制性競爭優勢,議價能力強,產品毛利率更高。產品在Amazon平臺長期位列同類產品銷售量前列。

同時,還在線下入駐ABT、B&H、Costco等大型商超,借助商超渠道直接出現在消費者面前。

通過品牌、用戶和渠道三個方面的探索,九號公司以一家中國企業的身份成功占領了全球市場。據《中國電動平衡車行業發展白皮書(2021年)》的數據,九號公司旗下納恩博品牌占8.6%的市場份額,位居全球首位。

未來不止平衡車

以往,中國企業科技企業出海,在海外經歷和面臨的挑戰、困難非常多。

語言、文化和國內外市場的差異都是國內企業出海需要深究的問題,九號公司在市場研究方面下了重工夫。

九號公司最早的產品是電動平衡車,在拓寬“出海”產品矩陣時,九號公司選擇了電動滑板車與電動平衡車產品齊頭并進,原因是電動滑板車在發達國家既是一種便捷的出行方式,又兼具經濟性,近來又得到環保理念加持,且歐美等國對滑板車的偏愛,也讓當地人更樂于接受它。

而且在尋求本地化發展過程中,九號公司還就電動滑板車,針對德國的凸凹路面,將適合中國路面的輪胎進行了更換,電機功率也根據德國人的身材進行了提升,從而在當地獲得很好的口碑。

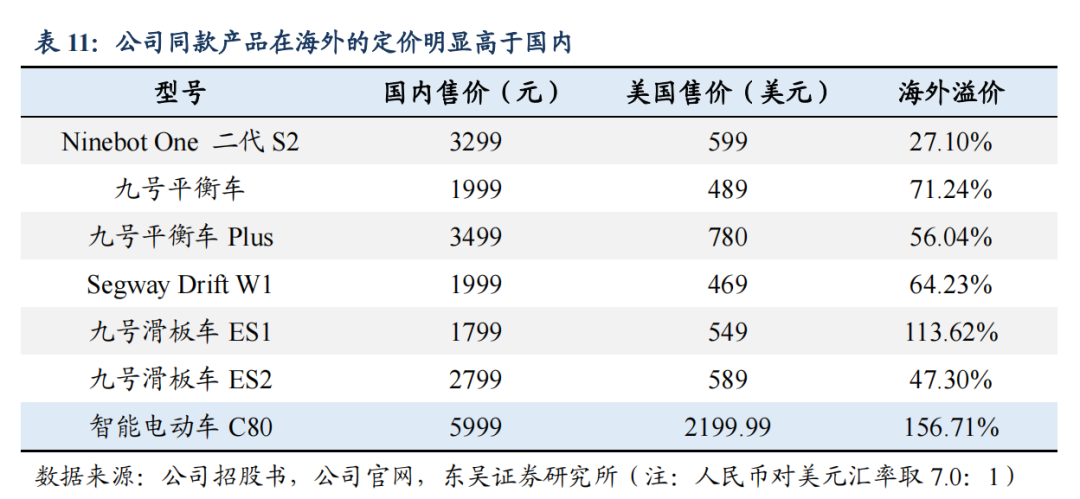

圖源:東吳證券

鑒于歐美市場良好的競爭格局,以及對產品價格敏感度較低,九號公司的智能消費產品在歐美擁有更大的溢價權。從歷史售價來看,公司同款電動平衡車和滑板車在美國的售價相較國內平均溢價50%以上,如九號滑板車ES1定價549美元,相較國內售價1799元人民幣溢價達到113.62%。

在這一策略獲得成功后,九號公司將兩輪電動車(國內一般稱“電動自行車”)從中國推向海外,并通過更具針對性的本地化經營,完成以社區為單位的口碑積累,成為推動近年公司市場份額增長的重要一環。

除了傳統的通過硬件獲得收益外,九號公司還在效仿蘋果和特斯拉,努力通過軟件服務增加收入。

蘋果在消費電子領域首創將硬件與獨家軟件垂直集成來獲取價值的商業模式,在依靠硬件切入市場后,通過銷售配套軟件進一步提高公司盈利水平。2018年蘋果的服務性收入已達百億美元規模,其中App store利潤率接近80%。爾后,特斯拉也將軟件收費模式引入了汽車行業,2019年特斯拉就宣布已通過出售FSD套件獲得收入超過了10億美元。

從全球市場來看,電動兩輪車行業的利潤水平極低,國內雅迪、新日等傳統企業的單車凈利不足100元,在國外銷售一輛電動兩輪車的凈利潤也只有20-30美元。所以“硬件免費、服務收費”的模式也是大勢所趨。

和特斯拉相近,九號公司在智能服務方面同樣采取軟件收費的模式,第一年免費體驗,超期后將按66元/年進行流量續費,相當于傳統企業的單車凈利。而且該業務還可進一步提升客戶粘性,進而帶動該項收入逐年累計遞增。

相較于整車的降價讓利,軟件獲利更具連續性,且由于無需進行額外營銷,未來,軟件收費可能會是特斯拉和九號等科技性企業未來利潤的主要來源。

用九號公司CEO王野的話來講:“不能以中國人傳統的賣貨思維去經營產品,我們要想辦法去成為當地社區的一部分。”

這種通過理念變化和產品設計變化實現本地化的方式,近年來也越來越成為中國企業 “出海”的重要特征。

參考資料:

[1]《如何在全球消費者心中建立品牌認知》,黃琛

[2]《跨境龍頭研究(三):九號公司深度報告》,浙商證券

[3]《從國內到海外,深度透析公司電動兩輪車業務成長邏輯》,東吳證券

*本文基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構成任何投資建議